LA GRAN MENTIRA DE LA SONATA «CLARO DE LUNA»

No es un paseo romántico a la luz de la luna. Esa historia, que tanto le contaron, es falsa

Si no quiere leer, esta es la columna en mi propia voz. No leo como lo haría un locutor, me equivoco en ocasiones, pero soy yo mismo, no una voz clonada con inteligencia artificial (puede escucharse cómodamente a 1.5x de velocidad). De todos modos, sugiero mantener los ojos sobre la columna, porque no solo hay material audiovisual incorporado, sino que es posible encontrar cosas escritas que no están en la versión de audio

Si esta entrada les aparece truncada en el correo electrónico, pueden hacer clic en "Ver mensaje completo" y podrán ver la columna completa en la aplicación de Substack.

Me da pena decirlo, pero es posible que haya escuchado mal la sonata «Claro de Luna» toda la vida. Detrás de la melodía más famosa del mundo se esconde una declaración de guerra contra el destino. Si cree que esta sonata es relajante, no ha entendido nada.

Detrás de la melodía más famosa del mundo se esconde una declaración de guerra contra el destino

¡Son 15 minutos de música grandiosa, inigualable, maravillosa!, sin embargo, antes de volver a escuchar esta obra haría bien en leer estas líneas.

Me di cuenta de esto y apenas puedo creerlo: empecé a escribir en Substack en mayo del 2024, hace ya más de un año, ya son más de 40 columnas sobre música y no he escrito una sola línea sobre las sonatas para piano de Beethoven.

Ya son más de 40 columnas sobre música y no he escrito una sola línea sobre las sonatas para Piano de Beethoven

No solo me parece imperdonable, sino que no me lo explico: las sonatas para piano de Beethoven son una de las razones por las que llevo escuchando a este compositor por décadas.

De modo que acá vengo a tratar de corregir este despropósito.

De entrada, ya me enfrento a un problema grande: ¿por cuál empiezo? Todas me parecen divinas. Cuando me da por escucharlas, cosa que sucede con relativa frecuencia, me suelo tragar las 32 sonatas de un solo envión, o al menos de forma continua, casi siempre varias veces. Es como si, por alguna incomprensible razón, mi cerebro me dijera: «JJ, necesitás las sonatas». Y listo. Me pongo en modo sonatas, a veces por una semana seguida, sin escuchar otra cosa. Escucho incluso además de las 32 que tienen número de opus, las 3 del WoO 47, conocidas como las «Sonatas del Príncipe Elector», que probablemente fueron escritas cuando Beethoven tenía apenas 12 o 13 años, en 1782 y 1783. Estas tres sonatas precoces fueron dedicadas al arzobispo Maximiliano Friedrich, quien era el príncipe elector de Colonia en esa época (estaba a punto de morirse, pero era el que mandaba en el momento). Son demasiado «clásicas» para el Beethoven que a mí me gusta, pero era solo un niño que tenía todo el clasicismo encima.

Como ven, nunca me había puesto en el plan de escoger ninguna de las sonatas para piano. ¿Para qué, si las puedo escuchar todas?

Como ven, nunca me había puesto en el plan de escoger ninguna de las sonatas para piano. ¿Para qué, si las puedo escuchar todas? Pues bien, lo que no puedo es escribir sobre todas. Bueno... en realidad, sí podría redactar algo sobre todas las sonatas como un conjunto, pero no es mi estilo. Suelo hablarles de alguna obra específica y hoy no será la excepción.

Me puse en la tarea de elegir alguna para que fuera el motivo de mis primeras líneas sobre las sonatas para piano de Beethoven. El trabajo no fue sencillo. Lo primero que pensé es que hay varias que tienen, además del número de opus, algún nombre en especial. Decidí empezar por alguna de esas, que son varias. Están la No. 8, Op. 13 «Patética», la No. 13, Op 27/1, «Sonata quasi una fantasia», la No. 14, Op 27/2, «Claro de luna», la No. 15, Op 28, «Pastoral», la No. 17, Op 31/2, «La Tempestad», la No. 18, Op 31/3, «La Caza», la No. 21, Op 53, «Waldstein», la No. 23, Op 57, «Appassionata», la No. 24, Op 78, «Para Teresa», la No. 25, Op 79, «El Cuco», la No. 26, Op 81a, «Los Adioses» y la No. 29, Op 106, «Hammerklavier».

Vea pues, 12 sonatas con nombre especial. Como el método ayudó poco, puse el dedo en un lugar cualquiera de la pantalla (de todos modos, no podía fallar) y surgió la No. 14, Op 27/2, «Claro de luna», una de las últimas de las llamadas «sonatas tempranas» (1782 a 1801). Y acá estamos.

Puse el dedo en un lugar cualquiera de la pantalla (de todos modos, no podía fallar) y surgió la No. 14, Op 27/2, «Claro de luna»

Para empezar, toca desenredar una cosita: con el nombre de «Sonata quasi una fantasia» se las conoce a las dos sonatas para piano de Beethoven rotuladas bajo el Op. 27. A la No. 13, Op 27/1, es a la que le vamos a dejar ese nombre, pues, aunque la No. 14, Op 27/2 también lo tiene, es más conocida como «Claro de luna». Esta última es el motivo de esta entrada.

Aunque fue pura suerte, me alegra haber escogido una de las «sonatas tempranas». Eso me da cierta sensación de orden. En un futuro abordaremos alguna (o varias) de las sonatas «medias» (1802 a 1814) y de las «tardías» (1816 a 1822).

«Claro de luna», compuesta en 1801, fue rotulada inicialmente por Beethoven como «quasi una fantasia» porque él quería indicarles a los oyentes que esta pieza, aunque era una sonata, ya sugería una fantasía improvisada y fluida. La obra debe el nombre con el que hoy se la conoce, «Claro de luna», al poeta y musicólogo alemán Ludwig Rellstab, a quien le pareció que el primer movimiento evocaba el efecto de la luz de la luna brillando sobre un lago en Lucerna, Suiza. Rellstab conoció a Beethoven en 1825, por lo que es teóricamente posible que Beethoven conociera la comparación con un «claro de luna», aunque el apodo, yo creo, ha debido surgir más tarde.

Cuando uno le da play a «Claro de luna» se encuentra con unos tresillos ondulantes bellísimos que hacen del primer movimiento de esta sonata uno de los temas más recordados e identificados en la historia de la música.

Se encuentra con unos tresillos ondulantes bellísimos que hacen del primer movimiento de esta sonata uno de los temas más recordados e identificados en la historia de la música

En este video, en el cual SORA se imaginó a un joven Beethoven tocando «Claro de luna», recordarán con facilidad el tema de esta sonata. El audio lo agregué con Premiere Pro.

Este video es del modelo VEO de Gemini 2.5 Pro. No me aguanté las ganas de subirlo. El audio lo adicioné yo.

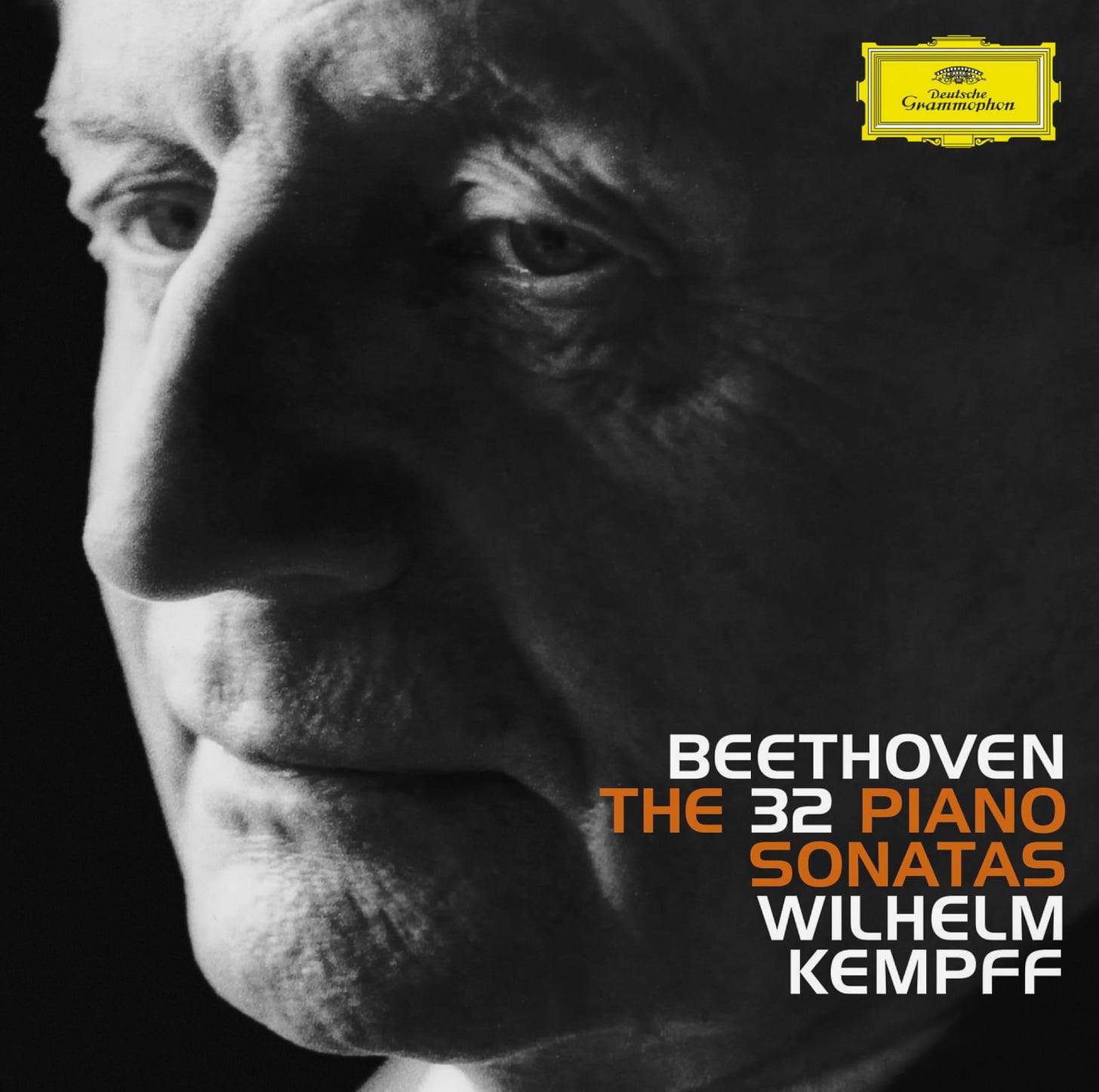

Hay pianistas, como Kempff que interpretan este movimiento en 6 minutos, mientras otros, como Fazil Say, se toman su tiempo y le dedican 7 minutos. Yo no sé con certeza cómo lo escribió Beethoven, pero prefiero siempre la versión con el tempo de Kempff, esa será siempre, para mí, la velocidad correcta. No es poca cosa fijarse en este detalle porque estamos hablando de una de las composiciones de música clásica más famosas jamás escritas. Es todo un pilar de la cultura occidental, aunque las guerras de los últimos días me tienen decepcionado de eso que llamamos «occidente». Escuchar «Claro de luna» me tranquiliza un poco, porque esta obra es capaz de calmar un volcán, al menos al principio. ¿Sí ven? hay veces en que necesito las sonatas para piano.

Aunque esta sonata sugiere una obra surgida de una especie de ensoñación serena, la verdad es que fue el resultado de una profunda crisis personal en un compositor cuyo espíritu ya sugería una rebeldía furiosa

Aunque esta sonata sugiere una obra surgida de una especie de ensoñación serena, la verdad es que fue el resultado de una profunda crisis personal en un compositor cuyo espíritu ya permitía intuir una rebeldía furiosa. Es posible que el apodo de «Claro de luna» no hubiese sido del gusto de Beethoven, que presentó en esta sonata una declaración artística en extremo profunda. El famoso apodo, más los tresillos iniciales, le sugieren a uno una obra medio dulce. Nada más alejado de la realidad.

El famoso apodo, más los tresillos iniciales, le sugieren a uno una obra medio dulce. Nada más alejado de la realidad

Para 1801 Beethoven tenía 31 años y era una especie de celebridad en Viena, gracias a que era un pianista muy virtuoso y un compositor con una poderosa reputación. Se movía como pez en el agua en los círculos de la élite social de la ciudad y se encontraba en lo que los musicólogos llaman el «segundo período» o «período heroico», en el que sus obras daban lugar a la improvisación y estaban teñidas de un estilo cada vez más personal, dramático y audaz. Todo parecía perfecto, sin embargo, el problema de la sordera ya atormentaba mucho a Beethoven. El tinnitus era en ocasiones insoportable (sí, es con doble n porque proviene del latín "Tinnire", una onomatopeya que evoca el tintineo). Sea como sea, le pitaban los oídos y le resultaba cada vez más difícil distinguir los tonos agudos y graves. Para un músico esto es mucho más que una enfermedad: se trata de una crisis existencial catastrófica que sumió al compositor en lo que él mismo llamó una «vida miserable». Hay una anécdota conocida: se trata de una carta que Beethoven le envió en 1801 a su amigo de la infancia Franz Wegeler. En esa carta el compositor confesó lo angustiado que estaba por el asunto: «Debo confesar que llevo una vida miserable. Durante casi dos años he dejado de asistir a cualquier función social, simplemente porque me resulta imposible decirle a la gente: '¡Estoy sordo!».

Si miramos bien las fechas, el famoso «testamento de Heiligenstadt» fue escrito por Beethoven en 1802, solo un año después de componer esta sonata y de confesarle a Wegeler su problema. No quiero ser repetitivo, es posible que en otra entrada ya lo haya mencionado, pero el «testamento de Heiligenstadt» fue una muy famosa carta, jamás enviada, que Beethoven les escribió a sus hermanos contándoles la gravedad de su problema auditivo, confesó ideas suicidas y manifestó sentirse muy solo. Decía que solo vivía por y para su arte. Este testamento es la clave para comprender su estado mental durante la composición de las sonatas del opus 27.

He preparado una traducción al español del famoso «testamento de Heiligenstadt». Si alguien tiene interés en leerlo, se puede bajar en formato pdf:

Uno no tiene bien claro cómo afectó el problema auditivo al estilo y la fuerza del Beethoven compositor

Uno no tiene bien claro cómo afectó el problema auditivo al estilo y la fuerza del Beethoven compositor. Sabemos qué pensaba el ser humano, la persona, pero la forma como el compositor expresó su tragedia no deja de ser intrigante. A pesar de la desesperación (o quizás debido a ella), Beethoven entró en una etapa de creatividad furiosa, casi sobrehumana. Por eso, «Claro de luna» no puede leerse como una obra de resignación romántica. No lo es. Es un acto de desafío. Una manifestación sonora de alguien que no se entrega, que decide responder con música a un destino cruel y desgarrador.

«Claro de luna» no puede leerse como una obra de resignación romántica. No lo es. Es un acto de desafío.

La trayectoria emocional de la sonata (desde una lamentación contenida hasta una furia desatada) nos ilustra muy bien su travesía interior: de la tristeza a la rebeldía.

Otro aspecto interesante de esta sonata es la dedicatoria a la condesa Giulietta Guicciardi. Para 1801 esta niña tenía 16 años y se había convertido en alumna de piano de Beethoven, quien, como podrán colegir, le llevaba 20 años. Todo lo que he leído indica que Beethoven realmente estuvo enamorado de este personaje, aunque esta relación, como otras de Beethoven, estaba condenada al fracaso porque en esa época las barreras sociales eran muy rígidas: él era un plebeyo y ella una condesa, por lo que su padre prohibió la unión, citando la «falta de rango, fortuna o empleo permanente de Beethoven». La condesa terminó casada en 1803 con un conde de apellido Gallenberg.

Esta historia de amor no correspondido podría encajar bien con la interpretación «romántica» de la sonata (escribí «romántica» entre comillas porque no se refiere al período musical, sino a la supuesta historia amorosa romanticona, tipo novela de Corín Tellado). Es posible que la razón de la dedicatoria haya sido más mundana, es decir, es probable que, aunque Beethoven le dedicó la sonata a la condesa Guicciardi, no la escribió para ella o pensando en ella. Este matiz es muy importante porque, aunque la dedicatoria se convirtió en la semilla de un mito románticón, es muy probable que la sonata en realidad represente emociones más oscuras y complejas inherentes a la música, como la lamentación y la rabia.

Aunque Beethoven le dedicó la sonata a la condesa Guicciardi, no la escribió para ella o pensando en ella

Acá entra a funcionar el hecho de que Beethoven llamara a las dos sonatas del Op. 27 «Sonata quasi una fantasia». Uno podría dejar de lado la novelita Guicciardi y entender que este título, que uno podría traducir como «Sonata a la manera de una fantasía» fue una clara señal de que Beethoven se estaba pasando ciertas normas compositivas por la faja.

Miremos bien: a comienzos del siglo XIX la palabra sonata evocaba una estructura clara, casi predecible, con una sucesión de movimientos que alternaban velocidad y lirismo con cierta lógica reconocible. Era un formato que ofrecía orden y proporción. En cambio, una fantasía representaba todo lo contrario: libertad, carácter improvisado y contrastes abruptos, es decir, una música que parece nacer en el instante, sin plan previo. Cuando Beethoven decide fusionar ambos conceptos en una misma obra, y llamarla «Sonata quasi una fantasia», no está jugando con las palabras. Está anunciando algo. Les está diciendo a sus oyentes algo así como: «olvídense de lo que esperan. Lo que van a escuchar no responde a las normas, sino a una urgencia emocional mía. Lo que viene no es una forma. Es un viaje. Y no será predecible».

¡Una maravilla!

Si le ponen un poco de cuidado a la estructura de la sonata, notarán que, en lugar del típico movimiento rápido de apertura, Beethoven comienza con un Adagio lento y sombrío. Esto invierte la estructura tradicional, reservando el verdadero clímax y el peso dramático para el final. No sobra saber que Beethoven indica explícitamente que los movimientos deben tocarse sin pausa (attacca). Esto difumina las divisiones entre ellos, obligando al oyente a experimentar la obra como una única narrativa psicológica continua, en lugar de una colección de piezas separadas. El famoso primer movimiento no sigue la estricta forma sonata-allegro, y toda la obra se caracteriza por los extremos contrastes de carácter entre los movimientos, un rasgo distintivo del género de la fantasía.

Pillen cómo, luego de la profunda introspección del primer movimiento, el Allegretto emerge como un breve y delicado intermedio. Liszt describió este movimiento como «una flor entre dos abismos», expresando así la función del movimiento, que no es otra que un frágil y bello respiro entre la oscuridad del primer movimiento y la furia del tercero.

¡Brutal!

El verdadero centro de gravedad de «Claro de luna» es su último movimiento, donde Beethoven desata toda la furia que tiene contenida.

Espero entonces que se den cuenta de que el verdadero centro de gravedad de «Claro de luna» es su último movimiento, donde Beethoven desata toda la furia que tiene contenida. Es una verdadera tempestad emocional, que no solo es poderosa, sino que requiere de un intérprete virtuoso. Una de las genialidades de Beethoven aquí es que gran parte del movimiento está marcado como «piano» (o sea suave), lo que hace que las repentinas explosiones de volumen sean aún más dramáticas y violentas. Para eso fue un genio, ¿sí o qué?

En este video, hecho con Whisk + Premiere Pro se pueden escuchar los primeros segundos del tercer movimiento de «Claro de luna» (Presto agitato).

Lo más simpático de este movimiento es que, aunque suena como una improvisación salvaje, como de locos, es el más convencional de los tres desde una perspectiva formal, pues está escrito en una clara forma sonata-allegro, con su exposición, desarrollo y recapitulación. Esa cosa de mezclar una representación emocional desenfrenada con un control formal cuidadoso es un sello muy característico del genio de Beethoven. Es en este punto donde la «fantasía» se encuentra con la «sonata».

Es en este punto donde la «fantasía» se encuentra con la «sonata»

Ya les había dicho que el apodo de «Claro de luna» fue idea de un poeta y musicólogo alemán de apellido Rellstab, a quien le pareció que el primer movimiento «evocaba el efecto de la luz de la luna brillando sobre un lago en Lucerna, Suiza». Muchos críticos consideran que este apodo fue más un asunto de marketing póstumo, pues el poder evocador del nombre resultó irresistible para el público, que lo adoptó de una. Yo quiero creer esta teoría, porque de tanto escuchar esta sonata he terminado por comprender que está lejos de ser un romance a la luz de la luna. Se trata de una obra potente, en la que escucho lamentos y voces fantasmales, en lugar de una descripción romanticona de una escena que la luna ilumina en un lago suizo. La verdadera “luz” de esta sonata no es el reflejo tenue de la luna sobre un lago inmóvil. ¡No! Es un resplandor mucho más grande, incandescente. Es la luminiscencia interior de un genio que se enfrenta a su destino con los dientes apretados y, al hacerlo, forja el porvenir de la música. Lo que escuchamos no es calma nocturna. Es el sonido de un hombre que, en sus propias palabras, decide «tomar al destino por el cuello». Y lo dice en serio.

Para acabar de entender bien esta sonata, sirve repasar un poco el estallido de creatividad que Beethoven experimentó entre 1800 y 1802. Esta obra no debe verse de forma aislada, sino que forma parte de varias composiciones que demuestran lo que Beethoven tenía adentro, en medio de una lucha personal atroz. De esos años son las dos primeras sinfonías, Op. 21 y Op. 36, Las criaturas de Prometeo, Op. 43, las sonatas para piano núms. 12, 13, 15, 16 y 17, los seis cuartetos de cuerda del Op. 18, la sonata para violín Op. 24, conocida como «Primavera», y las sonatas para violín del Op. 30, núms. 6, 7 y 8.

La sonata No. 14, Op 27/2, «Claro de luna», ha sido grabada por un montón de pianistas, muchos de ellos muy buenos.

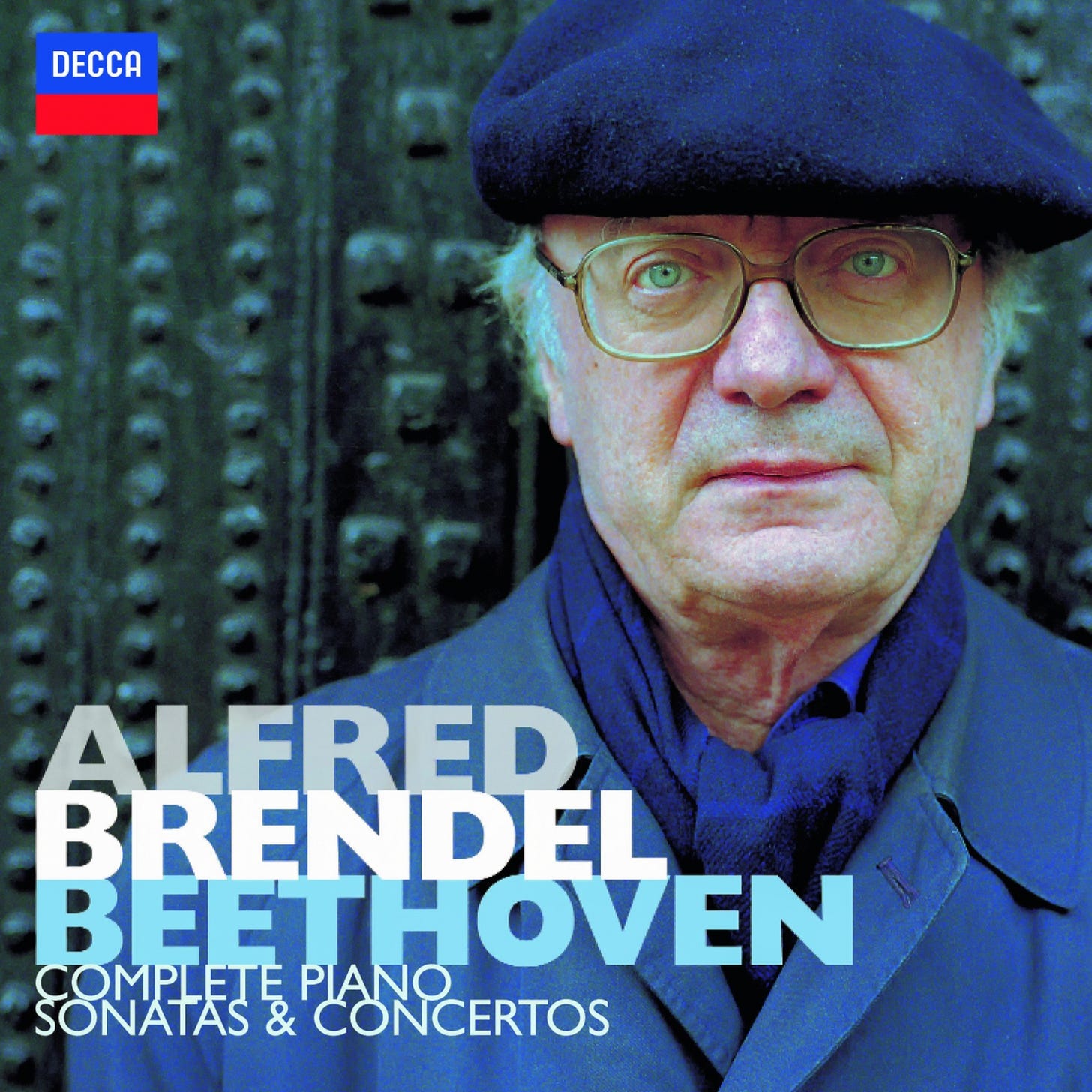

Hoy estoy escuchando una muy bella versión de Alfred Brendel, el pianista y escritor austriaco, considerado una de las figuras más influyentes de la música clásica del siglo XX. Brendel nació en la hoy República Checa y murió en Londres el 17 de junio de 2025, a los 94 años, hace tan solo un par de días (estoy escribiendo estas líneas un par de semanas antes de su publicación). En Wikipedia leí que Brendel fue el primer pianista en grabar la obra completa para piano solo de Beethoven. Para quienes tengan interés, el folleto de esta producción, de 12 CDs, publicado en Decca el 31 de diciembre de 2009, puede bajarse en formato pdf.

Como les decía, hay muchas grabaciones muy buenas de esta sonata. Mi preferida es la de Wilhelm Kempff, grabada entre 1964 y 1965 para el sello Deutsche Grammophon. Está en Qobuz a 96 kHz y 24 bits. Su folleto en pdf se puede bajar de la red.

Espero haberme puesto al día, al menos en parte, con esta deuda personal que arrastro desde hace tiempo con las sonatas para piano de Beethoven. Es apenas el comienzo. Escribiré más al respecto, porque con Beethoven, siempre hay más.

Es apenas el comienzo. Escribiré más al respecto, porque con Beethoven, siempre hay más