EL SECRETO PROHIBIDO DE LA «KREUTZER»: BEETHOVEN, CELOS Y ASESINATO

Un viaje hacia una sonata que rompió esquemas y dio origen a una novela de Tolstoi

Si no quiere leer, esta es la columna en mi propia voz. No leo como lo haría un locutor, me equivoco en ocasiones, pero soy yo mismo, no una voz clonada con inteligencia artificial (puede escucharse cómodamente a 1.5 de velocidad). De todos modos, sugiero leer la columna pues hay material audiovisual incorporado

Contra el pronóstico de varios, y de la madre natura, hoy celebra otro cumpleaños más este servidor. No encuentro mejor manera de celebrar que con esta sonata.

Contra el pronóstico de varios, y de la madre natura, hoy celebra otro cumpleaños más este servidor. No encuentro mejor manera de celebrar que con esta sonata

En una entrada anterior les mencioné que mi debilidad por Beethoven tiene mucho que ver con mi afinidad por la música del período romántico. Y es que Beethoven, especialmente en sus obras tardías, fue quien abrió esa puerta al mundo. Cuando uno escucha sus últimos cuartetos, la Missa Solemnis o la Novena Sinfonía, entre otras obras del Beethoven más maduro, se encuentra con un compositor que, sin pestañear siquiera ni dudarlo un instante, pasó por encima de las estructuras del período clásico. Encontramos a alguien que decidió que las reglas establecidas le quedaban pequeñas para expresar todo lo que tenía adentro. ¡Solo con saber eso tengo!

¡Rompió con las reglas establecidas! Todo un sueño para este humilde servidor que, en general, no tiene mucho apego por las reglas. Me gustan, pero para romperlas

¡Rompió con las reglas establecidas! Todo un sueño para este humilde servidor que, en general, no tiene mucho apego por las reglas. Me gustan, pero para romperlas.

Y eso es precisamente lo que me atrae de su música (la de Beethoven): la capacidad de conmover, de hacernos sentir un montón de emociones. A veces creo que Beethoven no solo escribió música, sino que escribió manifiestos, en un lenguaje incontestable, el de las notas puestas con genialidad en un pentagrama. Por algo será que paso tantas horas en mi estudio, con las luces bajas, dejándome llevar por sus composiciones. La Novena Sinfonía no es solo una obra musical, es una declaración sobre la hermandad universal. La Heroica no es solo una sinfonía, es un grito de libertad, mientras que Fidelio es una denuncia contra una poderosa tiranía que aún hoy nos oprime. Mucho hay que decir de todas sus obras, pero espero que con estos tres ejemplos haya logrado explicar mi punto.

A veces creo que Beethoven no solo escribió música, sino que escribió manifiestos

Como mi espíritu es de revolucionario, me queda fácil conectar con Beethoven, quien hizo de su música un vehículo para expresar sus ideales de libertad, dignidad humana y justicia. ¡Y apenas empezando el siglo XIX!

Muchos dirán que «el Romanticismo tuvo a Schumann, a Chopin y a otros». ¡Claro! Pero fue Beethoven el que tumbó la puerta de una patada, como me gusta. La belleza surge cuando alguien se atreve a desafiar lo imposible. Y Beethoven no solo se atrevió, sino que, al hacerlo, transformó la música para siempre.

También había dicho antes que el cambio de estilo de Beethoven no sucedió de un día para otro. Sin pretender ser más preciso de lo necesario, uno podría decir que el «punto de quiebre» se presentó en 1802 o 1803, cuando Beethoven se expresó por escrito en el llamado Testamento de Heiligenstadt, cuando escribió la Tercera Sinfonía y, un poco después, cuando llegamos a la sonata para piano No. 23 en fa menor, Op. 57 «Appassionata», compuesta entre 1804 y 1806. Esta es una obra llena de contrastes extremos, que de forma definitiva y contundente se alejó del ideal clásico de equilibrio y serenidad para explorar estados emocionales tormentosos. Debe ser por eso que no me gusta la gente «equilibrada, serena y ecuánime», sino que prefiero a la gente que toma posiciones, se rebela cuando corresponde y es capaz de patear el mundo sin miramientos.

Encontrar esta música marcó mi vida sin remedio.

En este mismo sentido, hoy quiero invitarlos a disfrutar de una obra compuesta por Beethoven entre 1802 y 1803. Aunque es de sueño, y bastante famosa, puede que no sea tan reconocida como las grandes obras que mencioné un poco más arriba. Se trata de la sonata para violín y piano n.º 9 en la mayor, Op. 47, también conocida como «Kreutzer» o «Sonata a Kreutzer». No es cualquier sonata; de hecho, inspiró una novela de León Tolstói:

Toca confesarles la verdad. Hace ya muchos años que escucho esta sonata, he leído varias biografías de Beethoven y, por lo tanto, sabía del libro de Tolstoi, ¡pero no lo había leído! Esto me pareció de algún modo imperdonable: estamos hablando de uno de los escritores más importantes de la literatura mundial, autor de obras como «Guerra y paz» (que no fui capaz de terminar) y «Ana Karenina» (que leí hace ya demasiado tiempo). Pues bien, Tolstoi escribió una novela inspirada en una de mis obras musicales favoritas y yo no la he leído. Probablemente, cuando me enteré del libro «Sonata a Kreutzer» no existía Kindle ni la posibilidad de acceder a libros en formato digital, nunca conseguí el libro físico, lo dejé pasar y nunca lo leí.

Como pensé que debía reparar semejante descuido, ayer mismo conseguí el libro en Kindle, el de la carátula, traducido al español. Suspendí la redacción de estas líneas y me sumergí de lleno en la novela. Esta columna tiene, entonces, una interrupción de una noche, dedicada a leer una novela de Tolstoi. La novela no es larga, pero me tuvo medio hipnotizado hasta las cinco de la mañana.

Como pensé que debía reparar semejante descuido, ayer mismo conseguí el libro en Kindle, suspendí la redacción de estas líneas y me sumergí de lleno en la novela

Y acá estoy de nuevo, sin remordimientos, trasnochado, pero contento de haber leído «Sonata a Kreutzer». Se trata de un texto corto publicado en 1889. La trama de la novela narra la historia de un señor llamado Pózdnyshev, que durante un viaje en tren le relata a otro viajero cómo sus celos lo llevaron a asesinar a su esposa. La prosa es fabulosa, por supuesto, por lo que leer esta novela es todo un deleite, a pesar de que en el fondo es dura, implacable y en ocasiones compleja. Se exploran temas como el matrimonio, la sexualidad, los valores morales de la época y, sobre todo, se habla de los celos, que son el sentimiento central que traza el rumbo del relato que, como ya les dije, termina en el asesinato de la esposa del protagonista, cuyo nombre nunca vi en el texto.

La esposa de Pózdnyshev tocaba el piano y, en algún momento, la familia se relaciona con un violinista muy talentoso llamado Trujachevski. Muy pronto se empezaron a organizar veladas con amigos, en las cuales tocaban a dúo el piano y el violín. Pózdnyshev se moría de los celos, a pesar de que no puede deducirse del texto si hubo o no una relación sentimental entre la pianista y el violinista. El asesinato se produce como consecuencia de los celos que al señor le produce el hecho de que un violinista se acerque tanto a su esposa.

Como podrán ver, la novela no trata sobre la sonata para violín y piano n.º 9, Op. 47 «Kreutzer», aunque la obra musical tiene un papel importante porque, según el relato, cuando la pareja de músicos interpretó el primer movimiento, el Adagio sostenuto - presto, la carga emocional de la música disparó los celos del protagonista de forma incontrolable. El asesinato no sucedió el día de la velada en que tocaron «Kreutzer», pero es evidente en la trama que esta música afectó profundamente a Pózdnyshev, quien a partir de allí no pudo controlarse más y terminó asesinando a su esposa, en un evento lleno de suspenso y emociones encontradas. Mi primera impresión fue que la sonata no era tan importante como determinante del trágico desenlace; sin embargo, pronto reconsideré esta conclusión: Tolstoi no le habría puesto el nombre que le puso a la novela si no entendiera la carga emocional que Beethoven expresa en esta sonata, conocida por su intensidad y pasión locas, características que resuenan muy bien con los temas de celos y deseo que Tolstoi quería explorar en su novela.

La carga emocional de la música disparó los celos del protagonista de forma incontrolable

Tolstoi eligió a «Kreutzer» como disparadora de emociones incontrolables. Así de grande es la sonata para violín y piano n.º 9, Op. 47. Así se entra con honores al período romántico. Aunque esta sonata aún mantiene elementos clásicos, también anticipa características románticas inconfundibles.

Dejemos de lado el cuento de la novela de Tolstoi y sigamos adelante, porque la historia de esta sonata es fascinante.

Fue compuesta entre 1802 y 1803, en una época en la que ya se notaba el afán de Beethoven por innovar y empujar los límites de la forma sonata en el ámbito del concierto de cámara. Beethoven parece haber escrito la obra para el violinista polaco George Bridgetower, con quien la estrenó, con el mismísimo Beethoven al piano, el 24 de mayo de 1803, en Viena, en un teatro conocido como Augarten, que desafortunadamente ya no existe.

Bridgetower era un violinista muy talentoso y carismático, que solía tocar con Beethoven en diferentes presentaciones, aunque vivió casi toda su vida en Inglaterra. Según pude leer en Wikipedia, «la visita de Bridgetower a Viena causó revuelo sobre todo por su aspecto: era hijo de un padre de color, probablemente originario de Barbados y de una mujer europea. Por esta razón, en los programas de conciertos se le presentaba de vez en cuando como "hijo de un lord africano". Fue uno de los violinistas más célebres de su época, admirado incluso por Beethoven, que escribió sobre él lo siguiente en una carta del 18 de mayo de 1803: "un virtuoso muy capaz y un maestro absoluto de su instrumento. No sólo interpreta sus propios conciertos, sino que también es un excelente intérprete de cuarteto"».

Todo indica que Beethoven y Bridgetower se conocieron en Viena en 1803. Beethoven tocó con el violinista y quedó tan impresionado por su talento que su amistad fue creciendo hasta el punto de componerle la sonata para violín y piano n.º 9 en la mayor, Op. 47.

En este punto del cuento, uno se confunde fácilmente, porque la sonata se sabe dedicada a Kreutzer y no a Bridgetower.

Lo que parece haber sucedido es que, luego de alguna velada en la que tocaron juntos, Beethoven y Bridgetower tuvieron un desencuentro por motivos personales y probablemente algo anodinos, si los miramos desde una perspectiva actual. En cualquier caso, el disgusto fue suficiente para que Beethoven se retractara de la dedicatoria.

Y así llegamos a 1805, cuando Beethoven, sin más miramientos, decide dedicar de nuevo la sonata, esta vez a Rodolfo Kreutzer.

Y así llegamos a 1805, cuando Beethoven, sin más miramientos, decide dedicar de nuevo la sonata, esta vez a Rodolfo Kreutzer

El cuento fue más o menos así: en Versalles, Francia, en 1766, nació un señor de apellido Kreutzer. Sus padres lo llamaron Rodolphe, o Rodolfo, si les suena mejor. En cualquier caso, Rodolfo Kreutzer era hijo de un violinista alemán que lo introdujo en el instrumento. El personaje resultó en extremo talentoso, tanto que en 1795 fue nombrado profesor de violín en el Conservatorio de París, donde estuvo hasta 1825. En 1801 sucedió a Pierre Rode como primer violín de la Ópera y, al año siguiente, entró en la Capilla del primer cónsul, es decir, en 1802 fue nombrado miembro de la orquesta de la Capilla del Primer Cónsul de Francia, que era el conjunto musical oficial al servicio de Napoleón Bonaparte, quien en ese momento ostentaba el título de Primer Cónsul de la República Francesa.

Bueno, la verdad es que la tal «Capilla del Primer Cónsul» no era simplemente una orquesta, sino una institución musical grande, al servicio de Napoleón Bonaparte durante su etapa como primer cónsul, entre 1799 y 1804.

Kreutzer, uno de los mejores violinistas franceses de su tiempo, junto a Pierre Rode y Pierre Baillot, fundaron la Escuela Francesa de Violín y diseñaron lo que se llamó el «Método de violín del Conservatorio».

En resumen, Kreutzer era un señor violinista que, además, tocaba un violín construido por Antonio Stradivarius en 1727. El instrumento lo tiene hoy en día Maxim Vengerov, un violinista y director de orquesta ruso.

Según entiendo, Kreutzer conoció a Beethoven en 1798, y han debido volverse muy cercanos como para que el compositor le dedicara su sonata para violín y piano n.º 9, en una movida que ha quedado registrada en la historia musical. Por esto se la conoce como «Sonata a Kreutzer», o simplemente la «Kreutzer», para los que le tenemos confianza.

Lo irónico del asunto es que Kreutzer nunca interpretó esta sonata porque la consideraba «intocable» y «poco adecuada para el violín».

Lo irónico del asunto es que Kreutzer nunca interpretó esta sonata porque la consideraba «intocable» y «poco adecuada para el violín»

Polémicas y chismes aparte, podríamos dedicarle muchas líneas a describir las características de semejante monumento de sonata para violín y piano, porque lo importante es el valor musical tan impresionante que tiene. Creo que me estoy extendiendo demasiado; sin embargo, no me puedo quedar sin contarles que, como es evidente, la sonata para violín y piano n.º 9 no fue el primer intento de Beethoven en este género, pues ya había compuesto ocho sonatas para violín y piano antes. El asunto es que, con esta, la novena, aparecen diferencias muy importantes, que se entienden mejor si se tiene en cuenta que la fecha de la composición, entre 1802 y 1803, coincide con ese momento en el que Beethoven está mutando, dejando atrás el período clásico y abriendo la puerta al período romántico.

La primera diferencia la marca Beethoven con el título de la obra: las ocho primeras se llamaban «sonatas para piano con violín» o incluso «con acompañamiento de violín». Nótese cómo el piano se nombra en primer lugar, como mandaba la tradición clásica, a pesar de que ambos instrumentos eran igual de protagónicos desde el punto de vista musical. De otro lado, a la Op. 47 la llamó «Sonata para piano y violín obligado, escrita en un estilo muy concertante, casi como el de un concierto». Ese nombre tan largo quería decir que el violín dejaba de ser un instrumento de acompañamiento para convertirse en indispensable. También se deduce del título que la interpretación del violín va a exigir un intérprete en extremo virtuoso.

La sonata tiene tres movimientos y dura cerca de 40 minutos, dependiendo de la versión que se escuche. El nuevo «camino» que Beethoven está emprendiendo se hace evidente desde el primer movimiento (Adagio sostenuto - Presto), que tiene una introducción muy tranquila, con compases ejecutados principalmente por el violín. Cuando entra el piano, la armonía se vuelve más oscura, hacia el modo menor, hasta que comienza el verdadero cuerpo del movimiento, como al minuto y medio, que no es otra cosa que un impetuoso presto en la menor, que le arruga el corazón a cualquiera. Me puedo imaginar que este presto fue el que inspiró tanto a Tolstoi, pero eso es solo mi imaginación.

El segundo movimiento es un Andante con variaciones en fa mayor, mucho más calmado, pues se trata de una melodía tranquila seguida de cinco variaciones muy bellas.

El tercer movimiento, un Finale - Presto, estalla en energía, es rápido y retoma la tonalidad inicial con un ritmo de 6/8, evocando una especie de danza, a veces llamada tarantela. Comienza de forma impactante con un acorde fuerte en el piano, introduce el primer tema y luego aparece un segundo tema en métrica de 2/4, antes de volver al 6/8 para cerrar con mucha fuerza. La pieza concluye con alegría al reaparecer el primer tema y un acorde final en la nota principal. Es bueno recordar que este movimiento fue concebido originalmente para otra sonata (la Op. 30 No. 1), lo que lo hace aún más interesante, porque existía meses antes de que Beethoven compusiera los dos primeros movimientos.

No hay que complicarse mucho con el asunto de la métrica; basta con saber que es la forma en que en la música se indica cómo se organizan los tiempos y se definen cómo se agrupan los pulsos. Un compás es un grupo de pulsos con un patrón de acentos que se repite a lo largo de la obra. El compás se representa con una fracción al inicio de la partitura: el numerador indica cuántos pulsos tiene el compás y el denominador señala qué figura musical (corchea, por ejemplo) representa un pulso. Así, en un compás de 6/8 hay seis corcheas, pero no se cuentan una por una, sino en dos grupos de tres, lo que le da un carácter más fluido y danzante. En cambio, en un compás de 2/4 hay dos pulsos principales, cada uno dividido en dos partes, lo que genera un ritmo más marcado, típico de las marchas. Yo vuelvo a explicar lo mismo cada vez que me encuentro con esto porque me confundo fácil, de modo que no me pidan una explicación mejor porque me quedo corto.

En resumen, no hay nada que hacer: la «Kreutzer» de Beethoven es una explosión de pasión y virtuosismo que convierte el diálogo entre violín y piano en un duelo pleno de drama que no hace ningún tipo de concesiones. Una obra brillante como pocas, imperdible como muchas.

En resumen, no hay nada que hacer: la «Kreutzer» de Beethoven es una explosión de pasión y virtuosismo que convierte el diálogo entre violín y piano en un duelo pleno de drama que no hace ningún tipo de concesiones

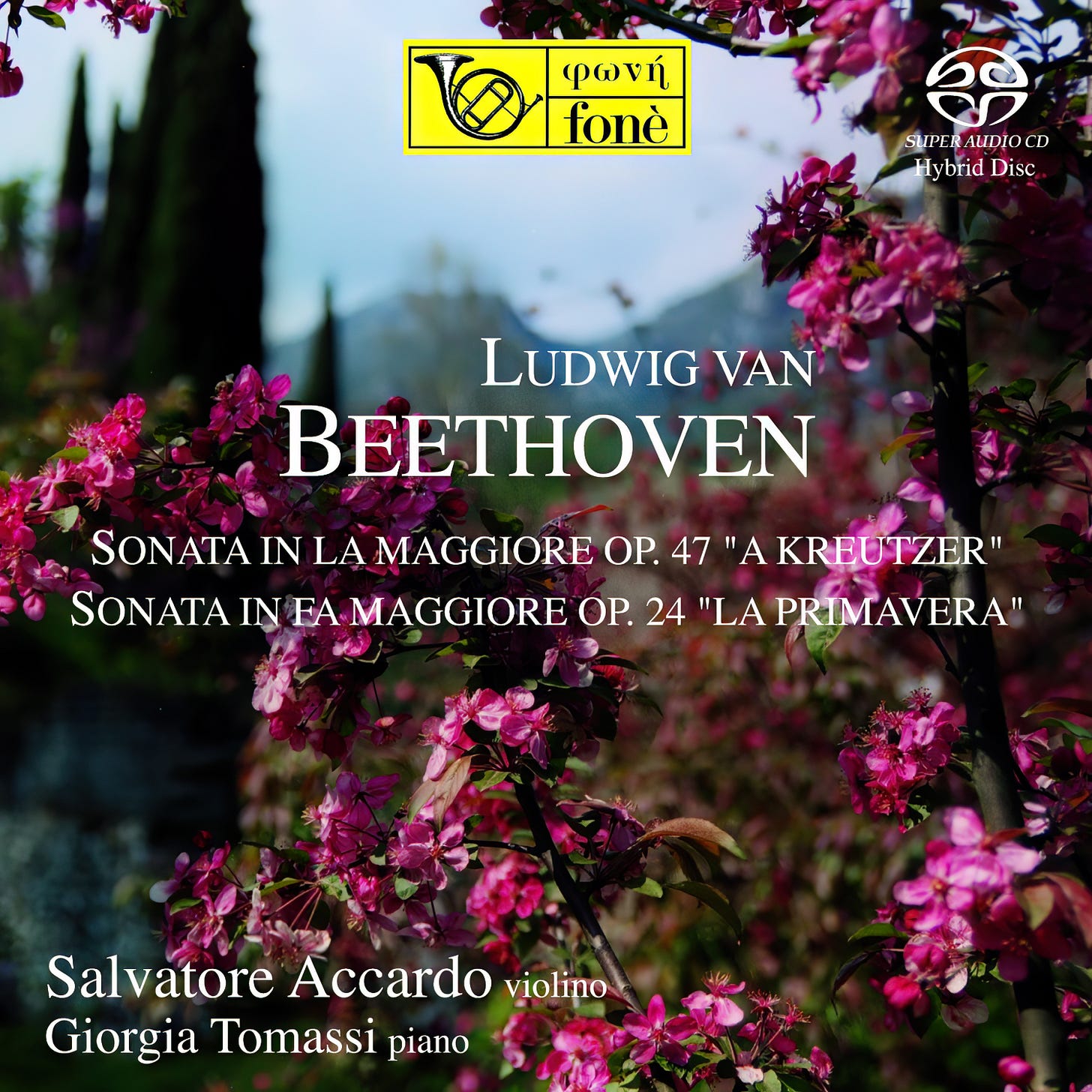

La versión que estoy escuchando tengo el privilegio de tenerla local, en formato DSD64. Fue publicada por Fonè Records en 2004, con Salvatore Accardo en el violín y Giorgia Tomassi al piano:

Esta versión, que también tiene la maravillosa sonata para violín y piano n.º 5 en fa mayor, Op. 24 «Primavera», está en Qobuz, Tidal, Spotify y YouTube. Me imagino que también se encuentra en otros servicios de streaming.

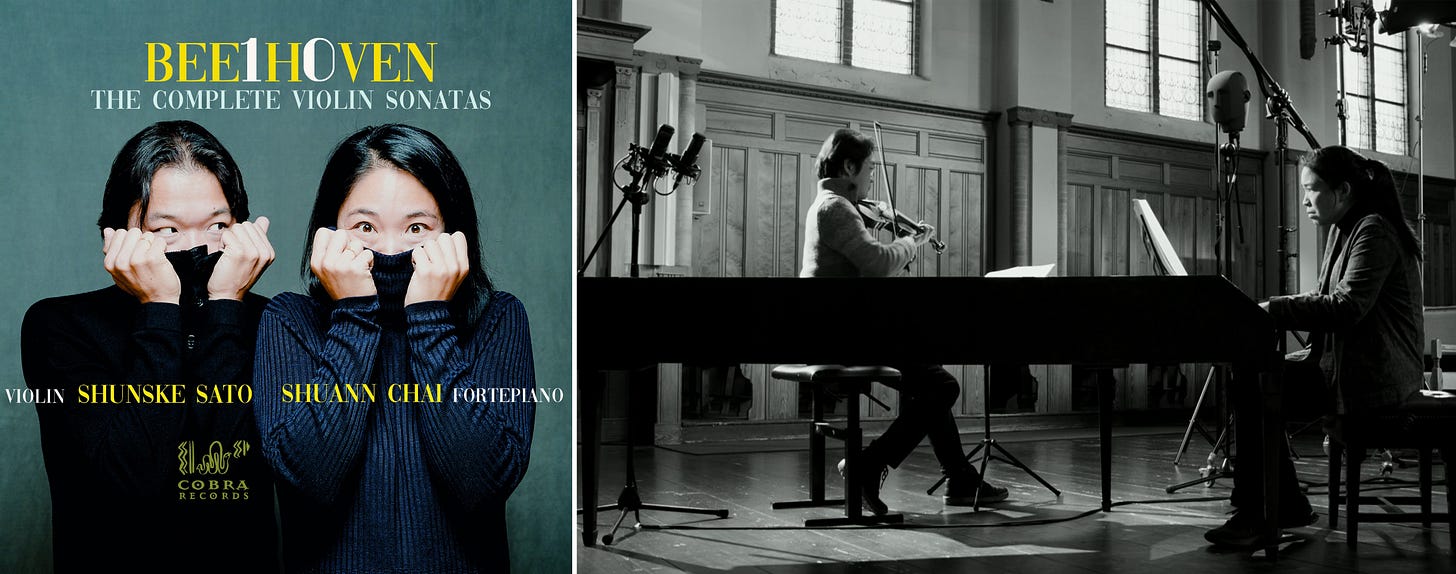

Como estas sonatas en realidad me gustan mucho, también tengo otra versión en mi disco duro, en FORMATO DSD 256, interpretadas por Shunske Sato al violín y Shuann Chai al piano. Cuando adquirí esta versión, fabulosa por supuesto, en NativeDSD, venía acompañada con un bello video de la «Kreutzer» en blanco y negro:

Esta versión está en Qobuz en calidad CD. El video se consigue en YouTube:

En YouTube hay una versión con Anne-Sophie Mutter en el violín y Lambert Orkis en el piano. Aunque es del 2011, tiene un sonido bastante decente y más de cinco millones y medio de visitas (si la aplicación no le permite ver el video directamente, puede verlo en YouTube dando clic donde corresponde):

Hace poco me topé en YouTube con una versión de esta sonata, que resultó ser la última presentación pública del gran Nathan Milstein. Para mi sorpresa, suena bastante bien:

Al hablarles de la «Kreutzer» estoy compartiéndoles un pedazo de mi alma. No se la pierdan, que es una obra monumental

Al hablarles de la «Kreutzer» estoy compartiéndoles un pedazo de mi alma. No se la pierdan, que es una obra monumental.

Nota posterior: hacía rato que no acudía a DALLE. Ahora van en la versión 3. Después de un ratico de trabajo obtuve esta imagen:

Le di otra oportunidad a Midjourney:

Que columna!!! Simplemente, extraordinaria. Como todas. Gracias y qué bueno que el Genio de Bonn continuará hasta la eternidad uniendo afinidades a través de estos monumentos entregados a la humanidad toda.

Me capturó de principio a fin la lectura. Finamente hilado, magistralmente escrito, impecablemente redactado. Se nota la dedicación de un "maestro" que quiere impregnar a sus alumnos con el deleite de su arte.